Переходя Троицкий мост

Переходя Троицкий мост

А тут еще одна моя знакомая вознамерилась выйти замуж, и не за меня. И хотя я давно этого ожидал, но глубоко в горле неожиданно забулькало нарождающееся рыдание, и я, криво улыбаясь, вышел на мороз. К счастью, была ночь, на мосту — ни одного человека. Здесь я избавился от нелепой мужественной маски, прилипшей к лицу. Глаза оставались сухими, но от возмущения я мог орать только буквы, на слова меня не хватало — то «А-а-а», то «Р-р-р». Высокомерной черной реке было не до меня. Я прокричался и нацепил маску на место.

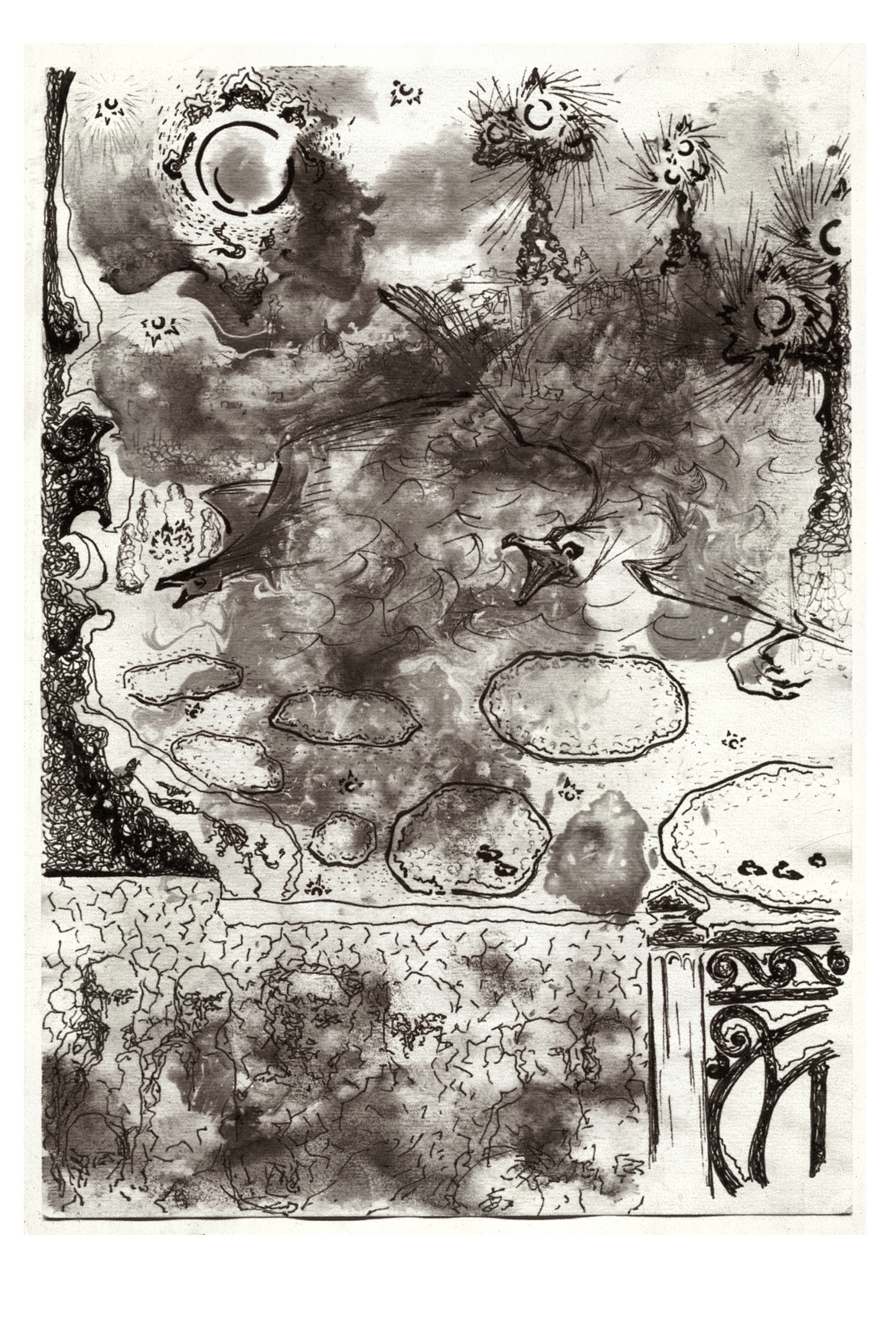

Сквозь шум крови в ушах доносился тонкий ледяной хруст. Стремясь избавиться от тягучей пустоты в груди, я смотрел, как поверх порфироносной Невы, в тишине осторожно похрустывая, скользили круглые серо-мраморные ль дины-столешницы; аккуратно сервированные — мороженое, фарфоровые блюдца, серебряные ложечки, ломкие салфетки снега по кромке —они плыли по иссиня-черному полированному лабрадору неподвижной реки, плыли на ужин королей под звездным пологом, обходя сверкнувший штык Петропавловки, огибая крутобокие устои мостов, мимо Зимнего спящего дворца — в черный Финский залив.

Проехавший трамвай мгновенно превратил мост в жалобно дрожащий студень, и я чуть не разрыдался в рифму, но память поспешно подсунула погремушку с общежитскими картинками. В то время я слышал сначала шелест шагов по асфальту, затем — обрывки разговоров проходящих мимо моей кровати людей — первый этаж, и каждый трамвай — № 3 и № 31 — вызывал припадок эпилепсии у каждого стула и шкафа, перезвон грязных стаканов и ложек, студенистую дрожь живота, щек и кончиков пальцев. Общежитие в основном расселили, только для меня не могли найти комнату в коммуналке, для меня и для актрисы из провинциального училища — когда она спала, из-под одеяла простодушно вылезало круглое розовое колено, розовый кружок, заброшенный на тонущий корабль общежития посреди сурового Петроградского моря. Но вот даже актриса съехала, и я остался один. Часть стекол в коридоре выбили, пол на перешейке между кухней и туалетом провалился, и внизу, на глубине двух метров, поблескивала подвальная вода. Иногда приходили рабочие и покрывали пол цементной пылью, которая поднималась в воздух и затрудняла дыхание. Видимо, этого не выдержали даже крысы. Запах разлагающихся крысиных трупиков завис в районе кухни, и только привычка позволяла там свободно перемещаться. Вечером я открывал с опаской дверь и с палкой в руках обходил общежитие в надежде не встретить забравшегося сквозь проломы окон бомжа. Затем закрывал свою комнату и читал, слушая проходящие мимо трамваи — № 3 и № 31. Через полгода мне дали комнату, вместе с которой незаметно и естественно появились питерские друзья, питерские манеры и в довершение перевоплощения — привычка ежедневно гулять по Троицкому мосту.

Если стоять посреди моста, то где-то напротив Петропавловки, в глубине, будет мифическое астральное сердце города, средоточие его силы, источник его судьбы. Сейчас над этой точкой поднимался легкий пар, и казалось, что сердце города испускает чудесное тепло, как источник жизни, в поисках киноподобия которого я не раз менял улицы и каналы за бесконечной невнятицей приятельских разговоров.

— А ведь в кадре, как в капле, должен отразиться наш восторг перед жизнью. Фильм должен быть недосказанным, неоднозначным, как жизнь, должен быть полон восхитительных случайностей, должен быть живым, то есть незавершенным, незаконченным, недоделанным даже, внутренне противоречивым и чудесным, потому что жизнь такова: жизни не должно быть по формальным законам механики, а она чудесным образом существует.

-Но выходит, что стремление к совершенному фильму заканчивается смертью произведения; ведь совершенство завершено, законченно, а значит мертво. И особенно фильм, как наиболее близкое из созданий искусства к жизни, должен не приближаться близко к канону, должен избегать математической точности совершенства, как кролик удава.

— Это как ходьба. Мы идем и с каждым шагом начинаем падать и чтобы не упасть, переставляем ноги. Ходьба — процесс непрерывного падения. Так и фильм — существует между необработанной жизнью и абсолютным нулем канонической схемы.

Мы летали мотыльками вокруг лампочки, пытаясь выскочить за границы механической скудости и нащупать непредсказуемо-живое изображение, а мир на глазах у нас менялся, черно-белый асфальт после первых капель дождя расцветал радужными бензиновыми пятнами, и на каменных лицах петербургских химер, свисавших с карнизов, пятна сырости да зеленые трещины мха чертили свои каббалические знаки. Разговор цеплялся бесконечными крючочками, лабиринт втягивал и не выпускал, но поймать это самое живое изображение, необъяснимое, как необъяснимо отличается труп от живого, — не удавалось.

Пока мы гуляли по каналам, два моих соседа по коммуналке уходили в ежемесячный запой, связанный с раздачей пенсий. Коля-сварщик, скукоженный, забытый и забитый, несмотря на свою искристо-огневую профессию, и Коля-поэт, шумный и гордый, хватались за стены и в восторге бормотали, оседая и облевывая что попало. Оба Коли, в силу наметившейся глухоты, слушали заходящийся в крике телевизор, так что я в своей комнате мог смотреть на экран, не включая звука. В туалете стоял крепчайший запах спирта и аммиака: хозяева и гости не любили тратить время на гигиеническиеформальности и скорее бежали к столу — развлекаться обсуждением политического маскарада, традиционными национальными вопросами и доказательствами своего величия. Коридор сужался, не вмещая братьев — разбойников. Коля-сварщик, не выдерживая пяти-шести дней непрерывного праздника жизни, все сильнее скукоживался, ссыхался и как бы окукливался. Коля-поэт глох, но не чах; он нежно подкрадывался к дамам по телефону с помощью своих стихов, кстати, иногда неплохих, чтобы неожиданно огреть разомлевшую дуреху финальным матюгом и насладиться чувством мужского превосходства. Поэт щедро оплачивал свободу самоутверждения и отдавал всю свою пенсию за возможность безнаказанно ругать презренных экономных собутыльников.

Мне чем дальше, тем больше нравилось брать передышки от коммунального карнавала на Троицком мосту, где иногда стихии устраивали для меня свои представления- наводнения. И вот уже выпадал первый снег, прямо поверх листвы, как вдруг ночью над Петропавловкой понеслись тучи, деревья согнулись и начали терять ветки. Иные рухнули, опрокинув в каналы чугунные решетки. На западе, над Финским заливом, в безмолвии сверкали молнии, обрисовывая Стрелку Васильевского острова и портовые краны, — ветер не мог донести ничего, кроме отдаленного гула, ветер свистел в ушах и заглушал гром. Волны черными языками уже облизывали гранитные стены бастионов. Небо над собором вдруг открылось, и прямо над шпилем засветилась красная звезда войны, уменьшенная копия кремлевской. Тучи опять сомкнулись и понеслись так низко, что, казалось, задевали шпиль, лишенный крылатого ангела. Казалось, что даже Троицкий мост чуть подрагивал, и волны, исхлестанные зигзагами отражений фонарей, как неоново-желтый клубок змей в черной бездне, плясали вокруг быков, пытаясь взобраться наверх и выплеснуться на трамвайные рельсы, а ветер обрывал кровавые лоскутья вечного огня на Марсовом поле.

Но сейчас его языки только чуть покачивались, высвечивая трогательно-высокопарные намогильные надписи заемного робеспьерова стиля. Слева и справа застыли в жажде возмездия призраки двух убитых императоров, хранящие Михайловский замок и Спас на крови. Около огня грелась шпанистая молодежь да кружилась пара собак в надежде на случайную подачку. Малолетние гуляки собрали цветы, которые повзводно наносили молодожены, и раздарили своим визгливо матерящимся дамам с красными, опухшими от мороза пальчиками-сосисочками. Я обернулся назад и увидел, что черный прямоугольник дыбом ставшего Троицкого моста застит небо. Мост развели. Неожиданно огромный, как потухший небоскреб, выросший посреди дороги, подъятый пролет затмил звезды; асфальт легко переходил в космическую черноту, обрекая меня на бессонную ночь и бесцельное болтание по городу.

Пока молодежь глумливо поджаривала в марсовом пламени кусочки колбаски, нанизанные на проволоку, призрак моей знакомой вышел со стороны Конюшенной, потеснил компанию и плавно совместился с малолеткой в очках, стриженной под «каре» и, кажется, чуть менее крикливой, чем остальные. У нее были глаза испуганного ребенка, острый обманчивый дар искренности и неожиданность смелости. Рядом с ней остальные люди казались бездушными механизмами, потому что в ней-то не было механического стука обыденности, от нее исходило особое чувство непредсказуемости жизни, пусть даже лживой, но — трепетной, была какая-то двусмысленная, не вполне пристойная смесь искренности и лживости, естественная и противоречивая, как жизнь. В ее присутствии я словно не мог выдохнуть воздух, и меня душило от его избытка, забитого в легкие встречным ветром. Она часто болела и тем сильнее вызывала чувство острейшей жалости. Из-за ежесекундной жизни на грани срыва, на натянутой струне, вместе с какой-то искренней нежностью, мне никогда не надоедало наблюдать за ней. А она, как лисенок мальчишки-спартанца из античной хрестоматии, острыми зубками терзала печень, и единственное, что мне оставалось, — не закатывать истерик и сохранять хорошую мину при плохой игре. В следующую секунду двойник повернулся, свет нанес на лицо новые мазки и призрак, обнаружив грубую подделку, мгновенно отлетел в темноту.

Я последовал за ним и пронесся над отставной столицей империи, цитируя безлюдные улицы и тасуя привычные темные площади, темные не только сейчас, заполночь, но и вечером, когда вуалехвостые балерины плавают в аквариумах театральных сцен. Словно старушечьи румяна Петербурга не выдерживают яркого света, и город стремится в полутьме за драгоценными драпировками скрыть пыль, тлен и сгнившие стропила. Памятники, подменившие прохожих, прикрыты тенью, как плащом. Гнилые провалы подворотен — как вырванные зубы в черной пасти ночи, сорвавшаяся с крыши сосулька пугает одинокого пешехода, живущего на руинах. Что ему до эмблематичного Медного всадника в перекрестье лучей-мечей, до золотого перенаселенного ангелами Исакия. В страхе слышит он лай чудовищной кавказской овчарки у вечных лесов Кровавого Спаса. Черный, как арап, растрелльевский Петр в конце вечно безлюдной аллеи вперяет в него пустой безумный взгляд со вдавленным зрачком. Сотни беломраморных призраков, блуждающих по Летнем саду, скрылись разом в наспех сколоченных саркофагах. Из этого Элизиума костер на Марсовом поле смотрится пламенем, вырывающимся из пасти пограничника-Цербера, или огоньком далекого Вальпургиева шабаша. Но стих вихрь, взметнувший хрестоматийные страницы, и вблизи здесь оказалось не многим более страшно, чем в студийном кафе.

Кафе, прокуренное до обмороков, кофе, сжигающий печень. Студия сочится гноем от безделья. В зеркальном потолке отражаются макушки неудачливых киношников, занятых поисками работы; безработные ходят мухами по потолку. Кафе — отрава слащаво-манерных поз пополам с богемным матом. Кофейная гуща. Спирт-ное с утра. Фальшивые комплименты с желчью пополам. В знак приветствия подрожал подбородком. Скосилмутный глаз и отвел, симулируя незнакомство. Сатироподобный лукаво-простодушный редактор, погрузнев от выпитого, но не утратив тяжелой рубенсовской грации, по традиции рассуждает на любые интеллектуальные темы в любом состоянии. За дальними столиками руки надломанно выделывались, голоса кривились и кривлялись. Две-три бороды сосредоточенно втягивали в мохнатые рыльца дурно пахнущий портвейн. Стайка ясноглазых стажеров появилась у стойки, пересчитывая мелкую стипендию, — им-то еще хуже, чем мне, обреченным на многолетнюю нищету. Вдруг вошла сероглазая художница по костюмам с прошлого фильма, неожиданно сочетая высокомерие и доверчивость, пронесла роковую голову, стриженную под пионерский бокс, возвысила отчетливый голос до вибрирующего где-то рядом, в горле, скандала. Возникло трио операторов, железным занавесом отсекая возможность получить работу. Привычное по кругу — треп, стеб, флирт, стеб-флирт-треп; фальшь-старт, фальшь; фарш фальшивого трепа. Доверительный взгляд, ежедневная порция язвительных недомолвок, маленький двойной с сахаром. Все пошло по кругу и — в воронку. Повторы, повторы, прокрутки. Как будто тянется одно слово по слогам — «Не-Ко-То- Рый, Не-Ко-То-Рый». Угадываешь каждый жест, каждое слово на кафешной сцене. А уж от своей-то роли просто скулы сводит, как от лимона, уж сам-то как фальшивишь, ну до визга. От повторов говоришь глупости, хочешь их исправить — и говоришь еще большие глупости. Я же все это обсосал — и слова, и людей, все лоснится, как старый пиджак на локтях, я же здесь каждый день, как отставной генерал кинематографии. Но тому все таки за восемьдесят, он право имеет, а я — тварь дрожащая — в привычном облике невостребованного таланта… Сероглазая художница вышла, вынесла за собой шлейф высокомерной ломкой красоты, оставив в воздухе пустоту. Взгляды, которые я ловлю, — неизменно-доброжелательные, но неизбежно-неизменные. С постоянством статиста «кушать подано» я оглядываю кафе и в поисках двери волочу за собой клуб дыма, в котором проявляется сначала вечный Шамиль, плавно покачивающийся на волнах своих вечных винных грез, а затем вдруг знакомый сценарист.

Трезвые и поэтому застенчиво-доброжелательные соседи поинтересовались моим здоровьем, на последние гроши налили молока в блюдечко трехцветного котенка, сделали из окурков что-то вроде махорки и зажгли на плите вечный огонь — денег не было даже на спички. Сценарист возникал где-то рядом, то на кухне, то в коридоре, с каким-то тайным замыслом вливал в меня водку и пропадал в дыму. Коля-поэт застучал по клавишам машинки в необоснованной надежде сорвать гонорар с умеренно-патриотической газетки; Коля-сварщик лег на постель, и в приоткрытую дверь было видно, как он рассматривает потолок налитыми головной болью глазами. Вдруг кинолитератор вскочил чертиком, сверкнул сразу глазами и зубами, взъерошил бобрик и, попутно выудив адрес нашей знакомой, ринулся из квартиры. В ужасе от плотоядного блеска в его глазах, я поспешил за ним и, сунув зачем-то стопку в карман полушубка, шагнул в зимнюю ночь. Заснеженный тротуар напомнил мне, что я в тапочках, но возвращаться назадбыло уже невозможно. Мы тормознули какой-то шальной автобус и оказались в центре. Меня поминутно тошнило, перед глазами мелькали фонари и собственные руки-ноги, вязнущие в сугробах, но милицию мои тапочки не успели шокировать, потому что мы поймали еще что-то и проехали еще полпути. Потом — какой-то третий транспорт. Опять замелькали фонари и черные следы в снегу — и я оказался в квартире. Там развивалась какая-то драма, но я уже не увидел ее — уснул посреди комнаты, отлетел, оставив плотоядного сценариста и других действующих лиц. Утром сценарист исчез, зато события вертелись все стремительнее. Кто-то, приставив нож к горлу моей знакомой, заставлял на себе жениться. То есть выйти замуж. Окончательно протрезвев, я стремился все обратить в шутку и из любви к конформизму пытался погасить конфликт, но все как-то путалось, все не выходило, все опять неслось по кругу. Я не спеша вникал, что мол, если эта червонная дама выйдет за кого-нибудь, кроме данного червонного короля, то жить молодым не больше медового месяца. Затем я пресек еще одну попытку удушения, но как-то вяло, формально, потому что мне стало грустно-грустно, и пока мужчина уходил, становилось тошно до отчаяния, на горло накатывала привычно-невыносимая волна то ли удушья, то ли нежности, и мне вдруг захотелось схватить этот месяц и держать в руках, как гранату без чеки. Похолодев, я сказал, что мне этот срок подходит, заверните. В тот момент я вполне искренне верил, что жить мне четыре недели, но так туго затянулся этот гордиев узелок, что хотелось поскорее разрубить его.

Хорошо еще, что мой суицидный порыв не вызвал взрыв смеха.

Через час после того, как я услышал благоразумно-отрицательный ответ, я щурился

на солнце, поспешно прятал пустоту в груди, зачеркивал неповторимую

неправильность ее лица, что ж, на этот раз моя жертва не понадобилась, что это

в кармане — битое стекло?.. Итак, группового самоубийства не получилось, я

воротился домой в заемных кроссовках, и чем дальше, тем легче бежали дни, в

которых по-эвклидовски правильные обломки беломраморных плит льда, кружась,

огибали каменные грани Петропавловки. Слева от собора небо клубилось ясными

облаками Эллады, справа же светилось несмелой бирюзой, растерянной и разбеленной.

Мутно-желтый глаз солнца, застрявшего в опаловой туче, остановился как раз над

шпилем, увенчанным ажурной клеткой для реставрированного ангела, впрочем, в

этот час упорхнувшего. Неслышные и нейтральные за двойными рамами — очков и

машинных стекол — новые русские шуршали шинами по асфальту. Синие голуби, стоя

розовыми лапками в холодных снеговых лужах, осторожно пили воду с отразившихся

крыш домов. Обломки льдин ткнулись в скромный Иоанновский мостик и замерли,

обнаружив вдруг на своей хрустящей накрахмаленной поверхности сотни

простодушных косолапых утиных следов. Я на ходу хватал порции слегка

подмороженного воздуха, уверенный в том, что окончательно выздоровел. Тут мост

накинул на себя черное небо, вздрогнул в темноте и пошел вниз, стряхивая какой-то

давнишний апрельский день, невесть как прилипший к его железным аркам, и вскоре

я уже поднимался по своей лестнице.

Мои братья по разуму давно уже взлетели над повсед невностью и приближались в пиковой пятидневной отметке. Уже маячил спасительный финансовый кризис с неизбежным похмельем, и я даже смог поспать; но Колю-сварщика на последние деньги послали за водкой, которую он купил-таки, да тут же и выпил один, закрывшись у себя в комнате, после чего скукожился и заснул. В этом месте я как раз открыл «Опыты» Монтеня и начал было читать, пока трижды судимый Коля-поэт безрезультатно ломал дверь несуди- мого Коли-сварщика. Затем поэт долго и так же безрезультатно искал топор и наконец, разложив костер из газет под дверью сварщика, чиркнул спичкой и с криком: «Я тебя выкурю, крыса», — попытался напомнить соседу его искристое прошлое. Туг я взлетел над диваном, потому что почуял запах дыма. Открыв комнату, я увидел перед собой черный занавес, а в середине коридора — тонкую ниточку электролампы, как солнечный ободок сквозь закопченное стеклышко во время затмения. Откуда-то из глубины, метров с пяти, куда глаз уже не пробивался, я услышал слабые крики опаленного поэта: «Пожар, пожар». Пламя охватило дверь и полстены, но четыре чайника, стоявшие на кухне, ожидая, когда я помою голову, спасли Колю-поэта от четвертого суда. Когда зашипело обугленное дерево — звякнул замок, дверь открылась, выглянул Коля-сварщик и мягко скользнул на пол, повернув лицо к черному, как южная ночь, потолку. И пока суетилась приехавшая милиция, пока выветривался нестерпимый запах горелых проводов, я шел, полусонно перелистывая пейзажи Петербурга, дрожа то ли от смеха, то ли от злости.

С крыш, с балконов, из-под арок мне бессильно улыбались каменные девы, порочные девы модерна, петроградские Офелии, мерзнущие под снегом. Еще вчера они плыли в лужах, закутавшись в красные листья непомерно северного винограда, обрываемые ветром, в кракелюрах нелепой краски, которую за долгую народную власть нанесли веселые пролетарии, или в русалочьей чешуе осыпающейся штукатурки. Куда приплыли, где расцвели они? Здесь серое сиротское сукно неба пронзают шпили, как штыки да шпаги, а если выглянет солнце, то его острый лимонно-желтый свет простреливает проспекты и рашпилем обдирает дома, как ветер ежедневный, как часовой неизбежный. Встретился знакомый дебютант-режиссер, и опять передо мной встали привычные до тошноты загадки: как избавиться от академического мертвяка, как нащупать живое, естественное изображение. Но все сбылось с точностью до наоборот. Когда все ринулись за этим самым модным живым и стали активно украшать бирюльками пресловутую атмосферу, стало как-то скучновато в этом импрессионистическом киселе и захотелось вдруг конструктивной ясности. И так нас кидало из стороны в сторону, а гомункул оставался в реторте ни жив, ни мертв. А рядом существуют тысячи жизней, нелогично и чудесно, вопреки математической необходимости энтропии смерти, и живое непостижимым образом ускользает между пальцами. И жизнь, и смерть сопротивляются шахматной логике, снаряды ложатся вовсе не туда, куда бы их направила рука рядового солдата драматургии, разъяренный циклоп бьет не глядя, и от его ударов светлеет и вздрагиваетнебо перед глазами, потому что я вдруг как-то на ходу узнал, что умерла художница с прошлой картины, та, стриженная под бокс, совсем молодая, лет тридцати

Муж забрал ее из больницы, и она лежала в столовой, на диване, просто, без гроба, под простыней, в своем доме. Детей увели. Мне казалось, что она оставалась экстравагантно красивой, но я не смог подойти вплотную и скорее догадался, чем увидел ее обритую после операции голову на подушке. Мы ходили по кухне и пытались делать все как всегда, хотя казалось, что совершать обычные поступки как-то глупо и неприлично. Постепенно и неуловимо уходил самый ее дух, вещи чуть-чуть менялись, что-то исчезало, и оставалось какое-то безадресное, тихое презрение за бесчеловеческое устройство жизни. Через три, кажется, дня ее отпевали. Священник говорил гневно, неприлично гневно, словно клеймил пороки пришедших на похороны. Я не смог подойти ко гробу, только держал свечу. Непонятно почему, но было стыдно. Когда все было кончено, я оставил свечу в церкви и ушел по пустой улице. Чем дальше, тем больше терялся ее сероглазый образ, и вещи в ее доме чуть- чуть менялись, что-то исчезало, растворялось, даже память, хотя все было как раньше, но — чуть-чуть не так, даже словом не скажешь; уходил дух несчастья, смешанный с истерической радостью, со скандалом, с мрачноватой фантастикой, с богемной изломанностью, уходил дух трагического напряжения жизни, где даже неблагополучие стало неотъемлемым свойством счастья.

Петербург потихоньку лишается красок в результате серой оттепели. Мост раскисает в каше ненастья. По мере того, как моя знакомая все более и более теряет дар единственности и уже не язвит мне душу, должен бы приходить ровный плоский покой. Но бессонница не исчезает даже с приближением бесцветного рассвета; липкий дождь, хлопанье полуоторванной жести по соседней крыше, единственный прохожий — Агасфер, — что ж так рано, ведь нет и пяти, исчез между Монетной и Каменноостровским. Засыпая под утро с онемевшим от валидола языком, я вижу, что ухожу из этого города, что банально пустым и огромным оказалось небо, в которое я ввинчиваюсь свечкой, как мяч, и город все больше напоминает затейливый рисунок лишайника на коре, плавно теряющий свои границы и оставляющий только горько-сладкую невнятицу воспоминаний, которые с радостью меняешь на запах свободы, на ощущение пустоты и свежести. Так пахнет свежее белье, принесенное с мороза, свежее белье, отдающее мятой и валидолом, от которого немеет язык, и я соскальзываю по какой-то хитроумной петле Мебиуса и проваливаюсь опять в бессонный Петербург, выныриваю в липкий дождь, хлопанье жести по крыше, единственный прохожий — Агасфер — что ж так рано.